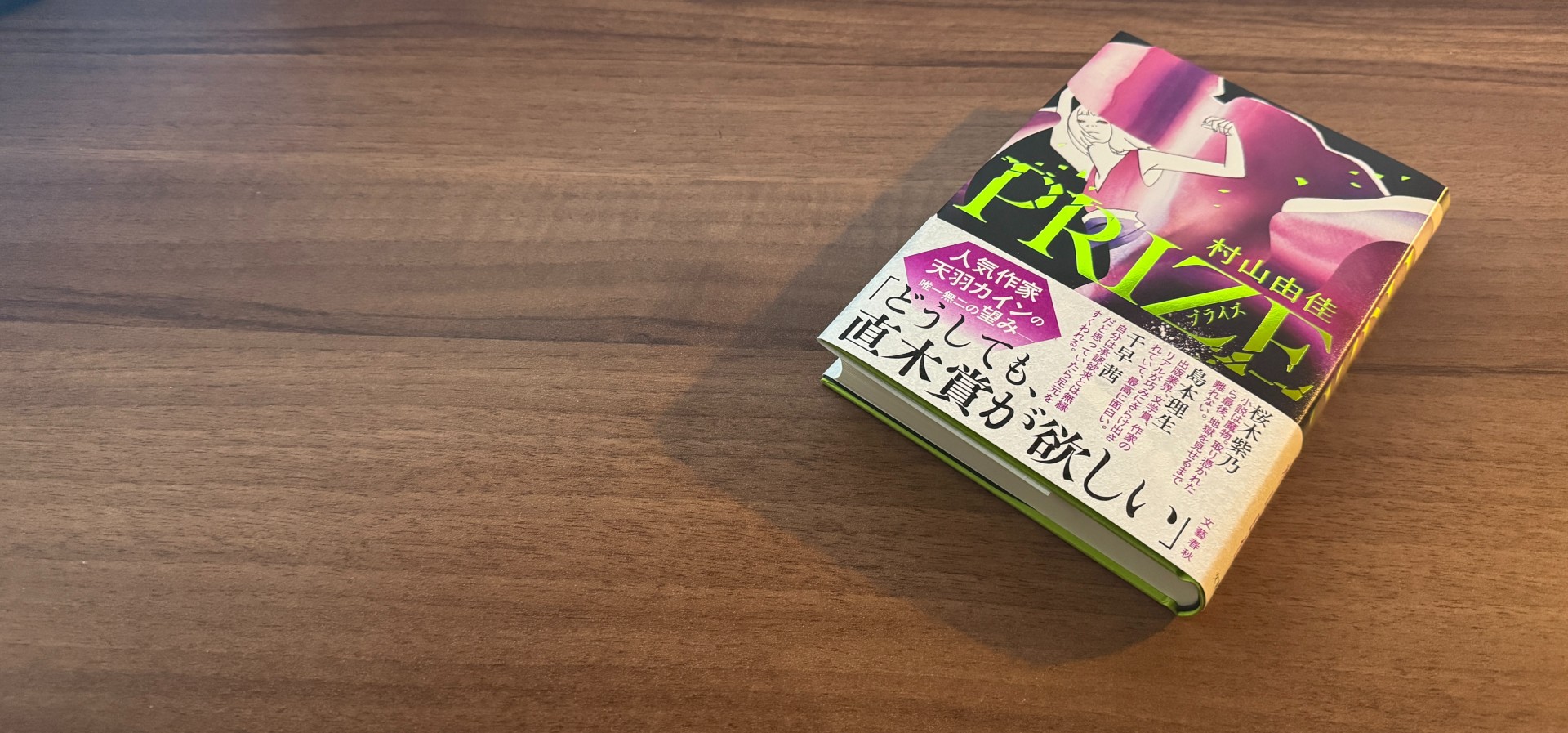

不穏な空気、疾走感。読み終えた直後、頭と心が「これは文章として残しておいたほうがいい」と反応した。 今回紹介するのは、村山由佳さんの『PRIZE-プライズ』。まさに「直木賞」そのものをテーマにした、作家たちの業(ごう)を描いた物語です。

あらすじ 直木賞を渇望する作家・天羽カイン。彼を取り巻く編集者、家族、そしてライバル作家たち。誰が味方で誰が敵か? 名誉をかけた選考会の裏側で繰り広げられる、極上の人間ドラマ。

『黄色い家』にも似た、終始漂う不穏な空気

不穏な空気を最初から感じるといっても推理小説のように殺人が起きたりするわけではない。「夜行」(森見登美彦)や「黄色い家」(川上未映子)のようなものだろうか。どちらかというと物語の内容はまったくちがうけれども「黄色い家」に近いものを感じた。いろいろな意味で。

さて、「PRIZE-プライズ」(村山由佳)を読み終えたその晩、おもしろかった、つまらなかった、そういう次元の話ではなくて、「これは文章として残しておいたほうがいい」頭が心がそう反応した。

とはいうものの興奮をそのまま文字にしてしまったら、きっと文章として成立しないよくわからない支離滅裂とすらも言えないような「感想文にも満たないなにか」になってしまう。だから一晩寝かせて(物理)、落ち着いてから文章にしよう、と考えた次第である。かといってこの文章が「感想文にも満たないなにか」以上のものになっているという保証はどこにもない。

直木賞に取り憑かれた作家・天羽カイン

「PRIZE-プライズ」には直木賞がどうしてもほしい作家・天羽カインを中心として、編集者やその他の作家、そして家族が登場する。それぞれがそれぞれのスタンス(あるいは距離の取り方)を持って天羽カインに接していく。

接し方は十人十色であったがそこが肝である。直木賞という賞であり名誉を欲する天羽カインの「業の深さ」一本槍で突き進むわけではなく、人間ドラマが中心だった。

予想を裏切る展開に、ページを捲らざるを得ない

今までに小説を多少なりとも読んだことがある人ならば、「次はこうなるだろう」と(意図せずも含め)予測をしながら読み進めることがあるだろう。ご多分に漏れずぼくも「PRIZE-プライズ」をそのように読んだ。

しかし「やっぱりな」と思うこと以上に「お、そうくるのか」と驚きにちかいものを感じたシーンが多かった。だからこそ楽しめたのだろう。

のっけから不穏な空気に支配されている小説は読み進めるのが辛いときもある。重苦しいし「もういいかな」と思ってしまうことだってある。それをさせずにすぐに続きを読みたくなる、ページを捲らざるを得なくなる、それが「PRIZE-プライズ」だった。

コメント