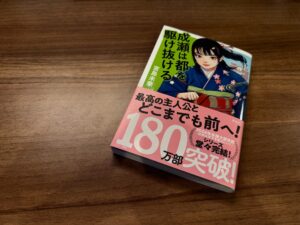

2025年の年末に、第148回直木賞を受賞した『何者』(朝井リョウ/新潮文庫)を読んだ。発表は2012年下半期。刊行から13年が経ち、その間に多くの人が感想やレビューを認(したた)めては、インターネットという大海原へ、ボトルシップのように投げ込んできたはずだ。それを今さら、先生でもなんでもない一読者(ぼく)が、新たに投下してなにか意味があるのだろうか──と思ったけれども、先人たちの1万(か、それ以上)もあるボトルが1本増えたところで、問題などないだろう。

主人公と、その周りにいる大学生たちは就活をしている。ES(エントリーシート)を企業に送り、面接へと進んでいく。採用・就職が決まるまでには、いくつもの関門を突破しなければならない——らしい。「らしい」と書くのには理由がある。かくいうぼく(40代)は、就職活動をしたことがない。エントリーシートを書いたこともない。履歴書だって、アルバイトの採用面接のときくらいなもの。それも1〜2回だ。最初の就職は、アルバイト先での社員登用。その後、転職を何度か経験しているけれど、それも「活動」と呼べるようなものではなかった。そして現在は、自分で起業するに至っている。

就職活動をしたことがなくても、40代にもなればどういうものなのかは想像がつく。ただ、みんなで集まってエントリーシートを記入したり、相談をする絵は思い浮かばなかった。物語の時代である2010年初頭はあくまでも個人戦。企業に採用してもらうべく、(はったりや嘘も含めて)自分自身を磨き、ES、そして面接でそれをぶつけていくもの。その途中に友人や気心のしれた仲間(いるのであれば)と感想戦をするくらいなものだと思っていた。

幸か不幸か主人公の二宮拓人は、同居人がおり、たまたま同じアパートに、知人の友人が住んでいた。知人も友人も、そのパートナーも就職活動組だ。だから見かけ上は、共同戦線を張り仲間として、目指す業界や会社は違えども、「就職」という共通のゴールを目指していく。それは学生時代をまともに過ごしておらず、就職活動すらしたことのないぼくからすれば、後から笑って話し合える青春の1コマにも映り、少しうらやましくもあった。

けれども主人公とその同居人、同じアパートのカップル、そして知人。複数の人間が1つの場所に集えば、そこで起きるのは恋愛か、あるいは妬みや嫉妬だ。その人間の心の動きと本音と建前、それが渦巻く物語だった。

物語の舞台である2010年代前半。これはインターネットが世の中の当たり前になり、SNSが市民権を得る前夜くらいだろう。それよりも昔だったなら、心のなかで思うだけにしておき、なにもなく終わっていたはずだ。だけれども、SNSがあるからこそ、表の顔と裏の顔、個々人の持つ二面性が暴かれてしまう。

物語は徐行運転から少しずつ速度を上げて、最後はフルスロットルでエンディングを迎える。フルスロットルで駆け抜ける最後の30ページ。ここに核心がある。舞台は就職活動だが、これはその他の場所でも同じことが起きており、自分自身を投影し突きつけられる人はきっと多い。知っていたけれども、わかっていたけれども、実際に(物語とはいえ)突きつけられるとグサリとくる。そんな30ページ。

何者かになる、なんてなかなかできない。でも、笑われたとしても、失敗するかもしれないとしても、その一歩を踏み出すのか、あるいはいつまでも傍観者でいて踏み出さないのか──あなたはどちらを選びますか? と突きつけられた。就職活動をテーマにした小説としてはもちろん、いまの時代に「自分は何者なのか」と問い続けている人にも刺さる一冊だ。

コメント